缺席了上海车展的小米YU7最终发布定档今日(5月22日),在过去近两个月的时间里,小米汽车曾经的“滔天”流量为其带来的巨大反噬正一步步蚕食着“米粉”对其的热衷,也进一步消耗了消费者对品牌的信任。

姗姗来迟的YU7能否打破舆论僵局,能否用行动赎回消费者的认可度?

陷入舆论“冰火两重天”的YU7

距离小米YU7发布不到7个小时时间,小米小米科技有限责任公司创始人、董事长、首席执行官(CEO)雷军在其社交平台发文称,YU7 预计 7 月正式上市,今晚预发布会,不会公布正式价钱,也不会开启小定。

一条微博再次将YU7送上热搜。

事实上,在过去半年的时间里,小米YU7一直都是热搜的“常客”。三不五时发布一点新车细节,就足以吊足消费者的胃口。

但值得注意的是,当YU7的配置参数在两个月前陆续曝光时,舆论场却呈现出冰火两重天的诡异景象。官方海报上,508kW双电机、835公里CLTC续航、5颗激光雷达等数据依然闪耀,但社交平台的评论区早已硝烟弥漫。有网友翻出SU7车主维权群的聊天记录,将“前舱盖材质争议”“冬季续航腰斩”等问题制成对比图疯狂转发。

更大的争议来自续航。雷军亲自参与的“1310公里冬季实测”视频里,YU7在零下10度的环境中穿越冰雪公路,车内空调稳定维持在22度。但眼尖的网友发现,测试车辆全程保持60km/h匀速行驶,中途还进行了两次充电。

一位新能源工程师在知乎算了一笔账:“如果按高速120km/h、空调全开的日常场景,实际续航可能不到500公里。”这种理想化测试与用户真实体验的落差,让“续航虚标”的质疑声愈演愈烈。

未发布先失“民心”的小米YU7,究根问底还是兄弟车型SU7近几个月来的表现出的质量问题真正触动了消费者神经。

深陷舆论场的小米汽车

本月,小米汽车因OTA和碳纤维双风道前舱盖被网友和车主骂出了新高度。

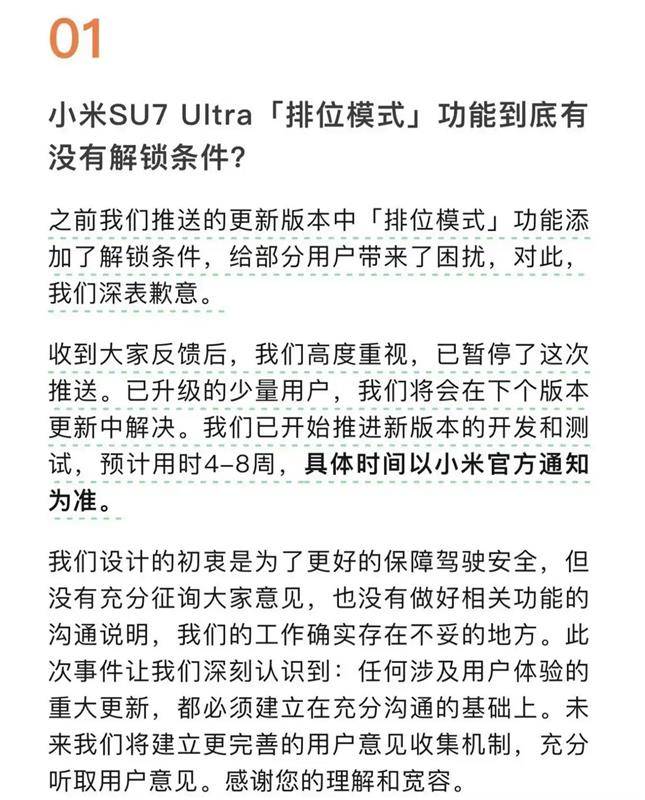

起因是4 月 30 日推送的 1.7.0 车机版本中,小米汽车突然新增“排位模式”,要求车主在指定赛道跑出官方成绩才能解锁 1548 匹最大马力,否则只能使用 900 匹。这一举动引起了诸多车主的不满,在社交平台怒称“花 50 万买的车,性能却被远程锁死!”有部分网友认为,小米此举或出自车主安全考虑,但不沟通、一刀切的做法让消费者感觉到不受尊重。

与OTA引发不满同时让消费者“谴责”的还有售价 4.2 万元的碳纤维双风道前舱盖被实测“形同装饰”。车主纷纷质疑,小米汽车这属于虚假宣传,要求退车。

面对舆论,小米汽车在5月7日深夜发布《关于大家关心问题的回答》,承认“沟通不足”并推出补救措施:1.动力限制:暂停争议更新推送,已升级用户 4-8 周内修复,承诺未来重大更新前充分征求意见;2.碳纤维盖板:未交付订单可限时改回铝制舱盖,已提车用户赠送 2 万积分(约 2000 元权益)。3.技术解释:强调碳纤维盖板具备 “部分气流导出和辅助散热”功能,且生产过程复杂。

但小米的回复并未平息质疑。车主们吐槽“4.2 万选装费打水漂,2000 积分够买什么?”针对此,律师也指出,若购车合同未明确功能限制,小米可能涉嫌违反《消费者权益保护法》知情权条款。

这场争议暴露了小米在技术营销上的致命短板:用手机行业的“参数美学”包装汽车,却忽视了制造业最基本的“体验真实”。

而53天前安徽铜陵高速那起致三人遇难的事故,更是让小米汽车安全口碑跌入冰点。

3月底,铜陵事故的发生,用三条鲜活的生命为代价,为国内智能复制驾驶行业暗潮汹涌的湖面投入了巨石。事故发生后,国内智能辅助驾驶迅速迎来了整改和重重限制,但对于车祸的后续却始终没有更新的进展。

而这场事故已经挑起了公众对智能汽车安全性的敏感神经,小米汽车更是应声而下,网友甚至一度将小米=危险的标签打出。

从“端到端智驾宣传”过度承诺导致用户误信引发车祸、到“马力限制OTA”引发车主炸锅、再到“挖孔前机盖形同虚设”惨遭质疑,小米未曾“真正”做出回应,导致雷军的“真诚人设”一层层塌。

雷军也曾一度在公众社交平台中“消失”一月,5月16日雷军在小米价值观大赛后,对小米员工发表了演讲,首次公开了过去一个月自己及小米高管们的状态,并回应了外界所关注的小米汽车安全话题。

雷军在演讲中称:“我们受到了狂风暴雨般的质疑、批评和指责,我和同事们一样,一下子都懵了。”此前,雷军还曾在微博上表示:“过去一个多月,是我创办小米以来最艰难的一段时间,情绪比较低落。”

“小米SU7安徽铜陵高速事故”给小米造成的影响,远超雷军的预期。“一位熟悉汽车行业的朋友告诉我:‘造车,遭遇交通事故在所难免。’但是谁也没有想到,这一场事故的影响如此之大,对我们小米的打击也如此之大。”雷军表示。

消失在公众视野的这段时间里,雷军跟小米集团的管理层、汽车部的同事们开了很多次会。“会议的主旨只有一条——我们如何系统地去解决问题?我们如何拿出更有说服力的经营和治理表现,去回应公众对我们更高的要求?”雷军称。

结语:

4年前,雷军宣布进军汽车行业时,曾放出豪言:“进军智能汽车行业是小米历史上最重大的决定,同时也是自己人生之中最后一次重大的创业项目,愿意押上人生全部的声誉。”

或许,彼时的雷军是忐忑的是惶恐的,但去年小米SU7的首战告捷似乎让他重拾了信心和意气风发。但时至今日,小米汽车的舆论困境与一年前的高光盛况形成鲜明的反差,对于小米和雷军而言,这不亚于正在悬崖边走钢丝。

一步踏错,或再无“生机”。而YU7无疑成为了小米汽车扭转颓势的“重磅武器”,小米汽车是否真的能够做到敬畏,是否能够重拾消费者对其的信心,或许,YU7上市后会有一个更具象的答案。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏